Случай этот частный. Но в нем, как в зеркале, отражается весьма печальное положение вещей в нашей ветроэнергетической сфере. Забавно, но количество действующих качественных ветроэнергетических установок в Беларуси почти точно соответствует известной поговорке: раз, два и обчелся. Это два ветряка на берегу озера Нарочь и один в Городке под Витебском. Все они немецкого производства. Что касается упомянутой выше вертикально-осевой ветротехники, то она до сих пор существует лишь в виде запатентованных и патентуемых технических предложений и маленьких лабораторных моделей, прошедших успешные испытания в аэродинамической трубе кафедры ЮНЕСКО "Энергосбережение и возобновляемые источники энергии" БНТУ. И это в то время, когда проблемы с изменением климата заявили о себе в полный голос и все промышленные страны стали еще интенсивнее искать и развивать способы использования возобновляемой энергии, в т.ч. энергии ветра, ведь Еврокомиссия рекомендует довести к 2020 г. долю возобновляемой энергии в энергопотреблении Евросоюза до 20%.

Возникает вопрос: почему в Беларуси никак не начнется становление ветроэнергетической отрасли?

Сразу надо обратить внимание на финансовый аспект. На Западе для привлечения в ветроэнергетику частных инвестиций устанавливаются налоговые льготы, а для потребителей - льготы на покупку ветряной электроэнергии. Именно такая финансовая политика позволяет развивать ветроэнергетику. А благодаря соответствующим программам, максимально точно изучается ветровой потенциал. Это позволяет снижать финансовые риски инвесторов.

Сколько стоит ветротехника? Если в начале 1990-х 1 кВт установленной мощности ветроустановки в 250-1000 кВт стоил 1500 долларов, то теперь этот показатель где-то около 900-1000 долларов. И чем мощнее ветряк, тем при прочих равных обстоятельствах меньше его удельная стоимость. С возрастанием установленной мощности ветроустановки повышается и ее годовая выработка, отнесенная к 1 кВт установленной мощности. Одновременно с этим снижается также удельная стоимость ветряка.

Относительно цены ветряной электроэнергии надо сказать, что этот показатель является наилучшим комплексным мерилом эффективности ветроэнергетики. Так вот, за последние два десятилетия цены на такую энергию снизились в мире примерно в раз пять. И такая электроэнергия продолжает становиться дешевле. Себестоимость ее 1 кВт/ч в 2006 г. составила для высокоэффективной техники, работающей в оптимальных условиях, примерно 3-3,5 цента.

Сроки окупаемости правильно установленной в Беларуси импортной ветротехники мощностью от 250 до 1000 кВт при условии поставок энергии в электросети могут не превышать даже 5 лет, если отечественная ветроэнергетика будет базироваться на европейских подходах и стандартах.

Беларусь граничит с объединенной Европой. А там сосредоточено примерно две трети ветроэнергетических мощностей мира, расположенных преимущественно в Германии, Испании и Дании. Ветроэнергетический лидер мира - Германия, на втором месте - США. Однако больше всего электричества за счет ветра получают в Дании - около 20%. Большой интерес к ветроэнергетике с недавних пор стали проявлять в Голландии и Швеции. А вот в России ветроэнергетика развивается явно недостаточно.

Печальное положение дел в ветроэнергетической сферы Беларуси лучше всего отражает следующая история. В 1986 г. решением Совмина СССР был образован Белорусский филиал НПО "Ветроэн". В НПО входило еще 8 предприятий, производящих ветроэнергетическое оборудование. Филиал "Ветроэна" разрабатывал и изготавливал системы управления ветроэнергетическими установками, занимался экономическими проблемами и внедрением ветротехники в Прибалтийско-Черноморской зоне СССР. В состав филиала со штатом сотрудников более 300 человек входили проектно-конструкторские подразделения, СМУ, НИЛ с ветроэнергетическим полигоном. С 1986 по 1990 г. белорусский филиал внедрил около 400 ветроустановок. (Беларуси досталось только 23 маломощных ветроагрегата, из них 8 установили на испытательно-демонстрационном полигоне в Заславле). После распада Советского Союза БелФНПО "Ветроэн" был преобразован в НПГП "Ветромаш". Вскоре его коллектив сократился до 16 сотрудников. В конечном итоге, это предприятие вошло в состав Белорусского государственного университета и перестало заниматься ветроэнергетикой. От его научно-технической библиотеки и архива мало что осталось, а производственные площади в Минске и Заславле по назначению не используются. Понятно, что последствия неразумного подхода к отечественной ветроэнергетике не замедлили сказаться.

В программе по энергосбережению Беларуси на 2000-2005 гг. появилась информация, которая не была должным образом согласована с результатами официальных исследований, выполненных, подчеркнем, по государственной линии. Они были посвящены оценке ветроэнергоресурса республики и разработке ветроэнергетического атласа. По оценкам авторов программы, при благоприятных экономических условиях и в случае решения ряда технологических проблем, мощность ветротехники страны может составить только около 30 МВт к 2015 г. и 50 МВт к 2020 г. А ведь более-менее приличный современный ветряк имеет мощность, равную 1 МВт. Примечательно, что наибольшее противодействие развитию отечественной ветроэнергетики оказали чиновники агропромышленного комплекса и энергетической отрасли. Первые оправдывали свою "антиветряную" позицию достаточностью поставок энергии, вторые - достаточностью обеспечения собственных ТЭЦ и сетей ресурсами.

Исходя из ложной посылки, что в Беларуси, образно говоря, нет ветра, здесь пытались по-дилетантски создавать "оригинальные" ветроустановки, которые могли бы превосходить западные. Причем создавать на пустом месте, без привлечения опытных специалистов и без необходимой производственной базы.

В 1990 г. НПО "Комплекс" было предписано изготовить ветроагрегат мощностью 20 кВт по проекту Московского авиационного института. Невзирая на отрицательное экспертное заключение НПО "Ветроэн", данный ветроагрегат приняли к производству. На изготовление опытного образца потратили сумму, которая раз в 15 превысила всякие разумные пределы. А затем, после зафиксированной при испытаниях неэффективности, образец передали на доработку в НПГП "Ветромаш", где его и списали вместе с затратами.

В 2000 г. Госкомитетом по энергосбережению и Институтом проблем энергетики НАНБ был представлен третий по счету экспериментальный образец ветроустановки, основанной на использовании эффекта Магнуса по проекту немецкого изобретателя Флетнера 1926 г. Решили даже создать из таких ветряков электростанцию мощностью 5 МВт. А ведь серьезные недостатки подобных установок были известны еще в первой половине прошлого века. Это и крайне низкий коэффициент использования энергии ветра (0,15-0,20), и принудительный привод цилиндров ветроротора, и повышенная шумность, и перегруженность трансмиссии и, как следствие, низкая надежность узлов, агрегатов и систем управления. С целью достижения предписанной заданием мощности ветряка в 250 кВт, предусмотрели использование ветроротора с габаритами на 1000 кВт. Даже в серийном производстве удельная стоимость такой ветроустановки превысила бы стоимость обычной той же мощности в 2,5-3,0 раза. Любопытно, что бесперспективность технико-энергетического решения белорусской установки Флетнера была доказана еще в 1999 г. специалистами Международной академии экологии.

Дополнительно: энергосбережение в зданиях

- BrauBeviale: европейский пивовар качает бицепс

- "Белагрo" – место для контактов и контрактов

- «Белагрo» продвигает белорусскую технику

- Крахмал "просится" на экспорт

- Лучшие консервы - на "золотую" полку

- Хлеб нового урожая

- Урожай по качеству лучше прошлогоднего

- Надеемся на хороший урожай

- "Рыба Беларуси – 2011": не все так просто

- Какие планы на 2011 год?

- Каким будет овощной стол белорусов?

- Завтра начинает работу «Белагро- 2010»

- Дизтопливо с биодобавкой - выгодная альтернатива

- Льноводческую отрасль необходимо поднимать

- AgroWorld Uzbekistan отметила свой юбилей

- Минсельхозпрод: минусов больше, чем плюсов

- Страхование сельхозпродукции выгодно всем

- Шаг за шагом к «золотой» полке

- Цена Сорочинской ярмарки

- Как снять сливки с белорусского молока?

- Посевная кампания-2009 будет стоить Br2,8 трлн

- Льноводство станет рентабельным?

- Эффективность становится главным критерием оценки АПК

- Вместе создадим общий аграрный рынок

- Обзор рынка сыров Республики Беларусь

- В Лондон, на инвестиционный форум

- Сложнее сезон – ценнее успех

- Картофель – феномен культуры

- Белагро - мощный стимул для развития сельского хозяйства

- Какую технику ждут на льняном поле?

- На пути интеграции с зарубежными фирмами

- Солома строить и жить помогает

- И на селе нужны здания с низким энергопотреблением

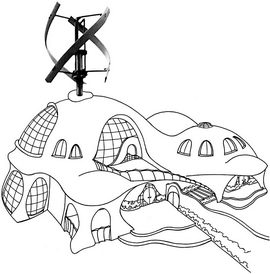

- Особенности национальной ветроэнергетики

- Грядет международный год картофеля. Что он нам несет?

- Агропрорва. Трагикомедия национального проекта

- Соломенное жилье: дешево и сердито